Konflik Etnis dan Upaya Rekonsiliasi: Membangun Kembali Jembatan Perdamaian di Berbagai Negara

Pendahuluan

Konflik etnis adalah salah satu bentuk kekerasan sosial yang paling merusak dan berakar dalam, kerap kali meninggalkan luka yang mendalam dan warisan kebencian antargenerasi. Berbeda dengan konflik yang berlandaskan ideologi atau ekonomi semata, konflik etnis menyentuh inti identitas manusia, yang diperkuat oleh narasi sejarah, budaya, dan rasa memiliki kelompok. Ketika identitas ini terancam atau dimanipulasi, potensi kekerasan massa, bahkan genosida, menjadi sangat nyata. Dunia telah menyaksikan tragedi-tragedi mengerikan yang lahir dari perselisihan etnis, dari Rwanda hingga Balkan, dari Sri Lanka hingga Myanmar. Namun, di tengah kehancuran, selalu ada upaya untuk menyembuhkan, membangun kembali, dan mendamaikan. Proses rekonsiliasi, meski seringkali panjang dan menyakitkan, adalah jembatan esensial menuju perdamaian yang berkelanjutan dan masyarakat yang inklusif. Artikel ini akan mengulas sifat konflik etnis, urgensi rekonsiliasi, serta menelusuri berbagai pendekatan dan tantangan dalam upaya rekonsiliasi di beberapa negara yang telah berjuang atau masih berjuang melawan bayang-bayang masa lalu yang penuh kekerasan.

Memahami Akar Konflik Etnis

Konflik etnis jarang sekali muncul dari satu sebab tunggal. Sebaliknya, ia adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor sejarah, politik, ekonomi, dan sosial.

- Sejarah: Dendam masa lalu, penindasan kolonial, atau ketidakadilan historis dapat menjadi bibit kebencian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Narasi tentang "kita" melawan "mereka" seringkali diperkuat oleh ingatan kolektif akan penderitaan atau pengkhianatan.

- Politik: Elit politik seringkali memanipulasi identitas etnis untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Politik identitas dapat menciptakan polarisasi, memicu ketakutan, dan menstigmatisasi kelompok lain sebagai musuh. Kegagalan institusi negara dalam menjamin keadilan atau representasi yang setara juga dapat memicu frustrasi dan pemberontakan.

- Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi antar kelompok etnis, perebutan sumber daya alam, atau diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan dan pendidikan dapat memperparah ketegangan. Kelompok yang merasa termarginalisasi secara ekonomi lebih rentan terhadap retorika provokatif yang menyalahkan kelompok etnis lain.

- Sosial dan Budaya: Perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai dapat menjadi garis pemisah yang tajam. Meskipun perbedaan ini tidak secara inheren memicu konflik, ia dapat dieksploitasi untuk membangun tembok pemisah dan mempromosikan stereotip negatif.

- Faktor Eksternal: Campur tangan asing, baik melalui dukungan finansial, senjata, atau narasi politik, juga dapat memperparah atau bahkan memicu konflik etnis di suatu negara.

Ketika faktor-faktor ini berinteraksi, identitas etnis dapat berubah dari sumber kebanggaan menjadi pemicu kekerasan, di mana loyalitas kelompok mengalahkan ikatan kemanusiaan yang lebih luas.

Urgensi dan Tantangan Rekonsiliasi

Rekonsiliasi bukanlah sekadar ketiadaan perang; ia adalah proses aktif untuk menyembuhkan luka sosial, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan fondasi bagi koeksistensi damai. Tanpa rekonsiliasi, masyarakat yang dilanda konflik etnis berisiko terjebak dalam siklus kekerasan, dendam, dan ketidakstabilan. Beberapa elemen kunci dalam rekonsiliasi meliputi:

- Pengakuan: Mengakui penderitaan korban, kebenaran tentang apa yang terjadi, dan peran pelaku.

- Keadilan: Menangani impunitas dan memastikan akuntabilitas bagi pelanggaran HAM berat. Ini bisa melalui jalur hukum formal atau mekanisme keadilan transisional.

- Penyembuhan: Memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban, serta menciptakan ruang untuk ekspresi trauma dan duka.

- Pembangunan Kembali Kepercayaan: Membangun kembali hubungan antar kelompok yang rusak, baik di tingkat komunitas maupun nasional.

- Reformasi Institusi: Mengatasi akar penyebab konflik dengan mereformasi institusi negara agar lebih inklusif, adil, dan representatif.

Namun, proses ini penuh dengan tantangan. Perbedaan pandangan tentang kebenaran, dilema antara keadilan dan perdamaian, keengganan pihak-pihak tertentu untuk mengakui kesalahan, dan kurangnya kemauan politik seringkali menjadi hambatan besar. Rekonsiliasi juga bukan peristiwa tunggal, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pihak.

Studi Kasus Upaya Rekonsiliasi di Berbagai Negara

Berbagai negara telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam upaya rekonsiliasi, disesuaikan dengan konteks sejarah dan sosial mereka.

1. Afrika Selatan: Kebenaran dan Rekonsiliasi tanpa Balas Dendam

Setelah berakhirnya era apartheid, Afrika Selatan menghadapi tugas monumental untuk menyembuhkan perpecahan rasial yang mendalam. Negara ini memilih jalur "keadilan transisional" melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission/TRC) yang dipimpin oleh Uskup Agung Desmond Tutu. TRC memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan kisah mereka secara publik dan kepada pelaku (baik dari rezim apartheid maupun gerakan pembebasan) untuk mengakui kejahatan mereka dengan imbalan potensi amnesti, asalkan pengakuan tersebut penuh dan jujur.

- Keberhasilan: TRC berhasil mengungkap banyak kebenaran, memberikan platform bagi korban untuk didengar, dan memulai proses penyembuhan nasional. Ini juga membantu mencegah siklus balas dendam pasca-apartheid.

- Tantangan: Beberapa kritik menyoroti bahwa amnesti yang diberikan kurang memuaskan bagi korban yang menginginkan keadilan pidana. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang masih mencolok antar ras tetap menjadi hambatan bagi rekonsiliasi yang sesungguhnya. Proses ini juga tidak sepenuhnya berhasil mengintegrasikan narasi semua pihak.

2. Rwanda: Keadilan Komunitas dan Persatuan Nasional

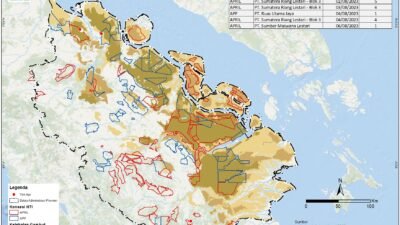

Genosida Rwanda pada tahun 1994, di mana sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibantai oleh ekstremis Hutu dalam waktu 100 hari, merupakan tragedi kemanusiaan yang tak terbayangkan. Pasca-genosida, Rwanda menghadapi tantangan besar dalam menegakkan keadilan bagi ribuan pelaku dan membangun kembali masyarakat yang terkoyak. Negara ini mengadopsi pendekatan dua jalur: Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) untuk kasus-kasus tingkat tinggi, dan sistem pengadilan berbasis komunitas yang disebut "Gacaca" untuk sebagian besar kasus.

- Gacaca: Mengambil inspirasi dari praktik keadilan tradisional, Gacaca melibatkan anggota komunitas untuk mengadili kasus-kasus genosida tingkat rendah di desa-desa. Ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, mengungkap kebenaran di tingkat lokal, dan mendorong rekonsiliasi melalui pengakuan dan permintaan maaf publik.

- Komisi Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional (NURC): Lembaga ini bekerja untuk membangun identitas nasional yang inklusif, mengatasi perpecahan etnis, dan mempromosikan kohesi sosial melalui program-program pendidikan dan dialog.

- Keberhasilan: Gacaca berhasil memproses lebih dari 1,2 juta kasus, mengurangi beban pengadilan formal, dan mendorong interaksi antara korban dan pelaku di tingkat komunitas. NURC telah berperan dalam membangun narasi persatuan Rwanda.

- Tantangan: Beberapa pihak mengkritik Gacaca karena kurangnya perlindungan hukum, potensi tekanan komunitas, dan kurangnya kompensasi yang memadai bagi korban. Narasi persatuan yang kuat dari pemerintah juga terkadang dianggap membatasi ruang bagi perbedaan pendapat dan ingatan kolektif yang beragam.

3. Irlandia Utara: Pembagian Kekuasaan dan Proses Perdamaian yang Berkelanjutan

Konflik di Irlandia Utara, yang dikenal sebagai "The Troubles," adalah perselisihan sektarian yang berlangsung selama beberapa dekade antara kaum Katolik Nasionalis/Republikan (yang menginginkan penyatuan dengan Republik Irlandia) dan kaum Protestan Unionis/Loyalis (yang ingin tetap menjadi bagian dari Britania Raya). Kesepakatan Jumat Agung (Good Friday Agreement) tahun 1998 menandai titik balik penting.

- Mekanisme Rekonsiliasi: Kesepakatan ini berfokus pada pembagian kekuasaan (power-sharing) antara kedua komunitas, reformasi kepolisian, demiliterisasi, dan hak untuk identitas ganda (Irlandia dan Britania Raya). Pembentukan lembaga-lembaga lintas komunitas dan program-program dialog menjadi inti upaya rekonsiliasi.

- Keberhasilan: Kesepakatan ini secara signifikan mengurangi kekerasan dan menciptakan kerangka kerja politik yang stabil. Proses dialog dan kerja sama antar komunitas terus berlanjut, meskipun lambat.

- Tantangan: Meskipun konflik bersenjata telah berakhir, ketegangan sektarian masih ada. Masalah-masalah seperti parade yang kontroversial, segregasi perumahan, dan warisan masa lalu (misalnya, impunitas bagi beberapa pelaku) masih menjadi hambatan bagi rekonsiliasi penuh. Brexit juga memperumit dinamika politik dan identitas di perbatasan Irlandia.

4. Bosnia dan Herzegovina: Kedamaian yang Terfragmentasi

Perang Bosnia (1992-1995) adalah salah satu konflik etnis paling brutal di Eropa pasca-Perang Dingin, melibatkan genosida dan pembersihan etnis. Perjanjian Dayton tahun 1995 mengakhiri perang tetapi menciptakan struktur politik yang sangat kompleks, membagi negara menjadi dua entitas utama (Federasi Bosnia dan Herzegovina yang mayoritas Bosniak dan Kroat, serta Republika Srpska yang mayoritas Serbia).

- Mekanisme Rekonsiliasi: Upaya rekonsiliasi di Bosnia lebih banyak berfokus pada pembangunan kembali fisik dan pemulangan pengungsi, dengan penegakan keadilan melalui Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) yang mengadili kejahatan perang. Namun, rekonsiliasi di tingkat masyarakat sipil masih sangat terbatas.

- Keberhasilan: Perjanjian Dayton berhasil menghentikan perang dan mempertahankan integritas teritorial Bosnia.

- Tantangan: Struktur politik yang terfragmentasi berdasarkan garis etnis telah menghambat pembentukan identitas nasional yang kohesif. Politik identitas masih sangat dominan, dengan pemimpin etnis seringkali memanfaatkan perpecahan untuk tujuan politik. Pendidikan yang terpisah, kurangnya narasi sejarah bersama, dan impunitas yang dirasakan oleh sebagian pelaku, serta kembalinya nasionalisme, menghambat rekonsiliasi yang sesungguhnya di tingkat akar rumput. Bosnia menjadi contoh di mana perdamaian yang dipaksakan secara eksternal belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi rekonsiliasi internal.

Pelajaran dan Pendekatan Umum dalam Rekonsiliasi

Dari berbagai kasus di atas, beberapa pelajaran penting dapat ditarik mengenai upaya rekonsiliasi:

- Tidak Ada Solusi Tunggal: Setiap konflik dan konteks memiliki kekhasan sendiri, sehingga pendekatan rekonsiliasi harus disesuaikan. Apa yang berhasil di Afrika Selatan belum tentu cocok untuk Bosnia.

- Keseimbangan Keadilan dan Perdamaian: Seringkali ada ketegangan antara tuntutan untuk keadilan pidana (akuntabilitas pelaku) dan kebutuhan untuk menjaga perdamaian. Rekonsiliasi yang efektif membutuhkan keseimbangan yang cermat antara keduanya.

- Pentingnya Kebenaran: Mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi adalah langkah krusial untuk membangun kembali kepercayaan dan mencegah penyangkalan sejarah.

- Peran Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan pemimpin komunitas seringkali memainkan peran vital dalam memfasilitasi dialog, penyembuhan, dan pembangunan perdamaian di tingkat akar rumput.

- Inklusivitas: Rekonsiliasi harus melibatkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas, untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakui.

- Pendidikan dan Memori: Merevisi kurikulum sejarah, membangun museum memori, dan mempromosikan pendidikan yang menghargai keragaman adalah kunci untuk membentuk identitas nasional yang inklusif dan mencegah pengulangan kekerasan.

- Pembangunan Ekonomi yang Adil: Mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan diskriminasi antar kelompok etnis adalah fondasi penting untuk stabilitas jangka panjang.

- Proses Jangka Panjang: Rekonsiliasi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus-menerus. Ia membutuhkan komitmen politik dan sosial yang berkelanjutan selama beberapa generasi.

Peran Komunitas Internasional

Komunitas internasional juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya rekonsiliasi. Ini dapat berupa:

- Mediasi dan Fasilitasi: Membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan damai.

- Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan: Mendukung pemulihan pasca-konflik, pembangunan infrastruktur, dan program-program yang mengurangi ketidaksetaraan.

- Penegakan Hukum Internasional: Mendirikan pengadilan internasional atau mendukung sistem peradilan domestik untuk mengadili kejahatan berat dan memerangi impunitas.

- Membangun Kapasitas: Memberikan dukungan teknis dan pelatihan untuk membangun institusi yang kuat dan inklusif.

- Diplomasi Tekanan: Mendorong akuntabilitas dan reformasi melalui jalur diplomatik.

Kesimpulan

Konflik etnis adalah fenomena yang kompleks dan menyakitkan, yang menghancurkan struktur sosial dan meninggalkan warisan trauma yang mendalam. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi, meskipun sulit, adalah mungkin. Dari keadilan transisional di Afrika Selatan hingga keadilan berbasis komunitas di Rwanda, dan pembagian kekuasaan di Irlandia Utara, setiap negara telah merajut jalannya sendiri menuju penyembuhan. Tantangan tetap besar, terutama di tempat-tempat seperti Bosnia di mana perpecahan masih kuat.

Pada akhirnya, rekonsiliasi bukanlah tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang menghadapinya dengan jujur, belajar darinya, dan membangun masa depan yang lebih adil dan damai. Ini membutuhkan keberanian dari para pemimpin, partisipasi aktif dari masyarakat, dan komitmen jangka panjang untuk membangun jembatan di atas jurang perpecahan. Hanya dengan upaya kolektif dan tulus inilah masyarakat yang pernah terkoyak oleh konflik etnis dapat berharap untuk mencapai perdamaian yang abadi dan inklusif.