Benteng Terakhir: Konflik Agraria dan Keteguhan Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Tanah Pusaka

Pendahuluan

Bagi masyarakat adat di seluruh dunia, tanah bukan sekadar hamparan bumi atau aset ekonomi belaka. Tanah adalah nadi kehidupan, identitas, sejarah, spiritualitas, dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Ia adalah sumber penghidupan, tempat upacara adat dilangsungkan, kuburan nenek moyang berada, dan penentu arah masa depan generasi. Namun, di tengah gelombang modernisasi dan tuntutan pembangunan yang kian masif, ikatan suci ini seringkali dihadapkan pada ancaman serius berupa konflik agraria. Konflik ini, yang berakar pada perebutan dan penguasaan sumber daya agraria, telah menjadi momok yang melumpuhkan, bahkan merenggut nyawa, sekaligus mengikis fondasi eksistensi masyarakat adat. Artikel ini akan mengupas lebih dalam tentang kompleksitas konflik agraria yang menimpa masyarakat adat, menyoroti akar masalah, dampak yang ditimbulkan, serta keteguhan perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah pusaka sebagai benteng terakhir identitas dan kelangsungan hidup.

Akar Konflik Agraria: Dari Kolonialisme hingga Kapitalisme Global

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat memiliki akar yang dalam dan berlapis, seringkali merentang jauh ke masa kolonial. Pada era tersebut, kekuasaan kolonial memperkenalkan sistem kepemilikan tanah individual dan penguasaan negara atas sumber daya alam, yang secara fundamental bertentangan dengan konsep kepemilikan komunal atau hak ulayat yang dianut masyarakat adat. Negara, melalui berbagai regulasi, mengklaim tanah-tanah yang secara turun-temurun dikelola dan dihuni masyarakat adat sebagai "tanah negara", membuka jalan bagi konsesi dan perizinan kepada pihak swasta tanpa persetujuan atau kompensasi yang layak.

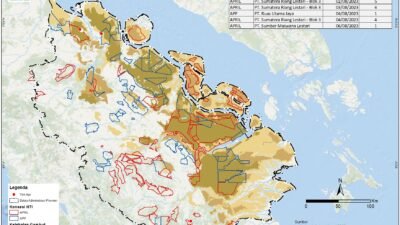

Pasca-kemerdekaan, warisan kebijakan kolonial ini terus berlanjut, bahkan diperparah oleh orientasi pembangunan yang cenderung sentralistik dan eksploitatif. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 sebenarnya mengakui hak ulayat, namun implementasinya seringkali tumpul dan terbentur pada berbagai peraturan sektoral lain yang lebih berpihak pada investasi skala besar. Kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada sektor ekstraktif seperti perkebunan monokultur (kelapa sawit, karet), pertambangan (batu bara, nikel, emas), kehutanan, energi (PLTA, panas bumi), hingga proyek infrastruktur raksasa (jalan tol, bendungan, bandara) menjadi pemicu utama konflik agraria kontemporer.

Para investor, seringkali didukung oleh aparat negara dan perangkat hukum yang ambigu atau bias, masuk ke wilayah adat dengan dalih "pembangunan" atau "kepentingan umum". Mereka mengklaim lahan berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah, tanpa melakukan konsultasi yang bermakna (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) dengan masyarakat adat setempat. Ketidaksetaraan informasi, perbedaan pemahaman tentang hukum dan hak, serta tekanan ekonomi dan politik, menempatkan masyarakat adat pada posisi yang sangat rentan. Perusahaan-perusahaan ini cenderung melihat tanah hanya sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan maksimal, mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan ekologis yang melekat pada tanah tersebut bagi masyarakat adat.

Tanah Adat: Lebih dari Sekadar Lahan, Ia Adalah Nyawa

Untuk memahami kedalaman konflik ini, penting untuk memahami apa arti tanah bagi masyarakat adat. Tanah adat, atau yang sering disebut tanah ulayat, bukan hanya sebidang tanah fisik. Ia adalah:

-

Sumber Kehidupan dan Ekonomi: Hutan adat menyediakan pangan, obat-obatan, kayu, dan hasil hutan non-kayu. Sungai adalah sumber air minum dan protein. Lahan pertanian menopang kedaulatan pangan lokal. Kehilangan tanah berarti kehilangan sumber penghidupan, yang seringkali mendorong masyarakat adat ke jurang kemiskinan dan ketergantungan.

-

Identitas dan Budaya: Tanah adalah tempat sejarah leluhur terukir. Upacara adat, ritual keagamaan, dan praktik budaya lainnya sangat terikat pada lokasi geografis tertentu dalam wilayah adat. Kehilangan tanah berarti hilangnya identitas budaya, terputusnya tradisi, dan terkikisnya pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

-

Spiritualitas dan Kosmologi: Bagi banyak masyarakat adat, tanah adalah bagian integral dari pandangan dunia mereka yang sakral. Gunung, sungai, pohon-pohon tertentu, atau gua dianggap memiliki roh atau menjadi tempat bersemayam arwah leluhur. Merusak atau mengambil tanah ini sama dengan menodai kesucian dan memutuskan hubungan spiritual dengan alam semesta.

-

Sistem Sosial dan Tata Kelola: Wilayah adat seringkali memiliki sistem tata kelola sendiri yang diatur oleh hukum adat. Struktur sosial, kepemimpinan adat, dan mekanisme penyelesaian konflik internal sangat terkait dengan wilayah geografis mereka. Perampasan tanah merusak tatanan sosial ini dan melemahkan otoritas adat.

Ketika tanah adat direbut atau dirusak, yang terjadi bukanlah sekadar kerugian materiil, melainkan kehancuran holistik terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat adat.

Wajah Perjuangan: Keteguhan Melawan Arus Dominasi

Meskipun dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih besar – modal besar, dukungan politik, dan kadang-kadang kekerasan – masyarakat adat tidak menyerah. Mereka menunjukkan keteguhan luar biasa dalam mempertahankan hak-hak mereka. Perjuangan mereka mengambil berbagai bentuk, dari yang bersifat damai hingga konfrontasi, namun selalu dilandasi oleh keyakinan mendalam akan kebenaran hak mereka.

-

Advokasi dan Jalur Hukum: Banyak komunitas adat memilih jalur hukum, mengajukan gugatan ke pengadilan, mengajukan permohonan peninjauan kembali atas izin perusahaan, atau menuntut pengakuan wilayah adat melalui pemerintah daerah. Mereka juga aktif melakukan advokasi di tingkat nasional dan internasional, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga HAM untuk menyuarakan tuntutan mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara adalah salah satu buah perjuangan panjang ini, meskipun implementasinya masih sangat lambat.

-

Organisasi dan Konsolidasi Internal: Masyarakat adat memperkuat diri dengan mengorganisir komunitas mereka, mendokumentasikan sejarah dan batas-batas wilayah adat secara partisipatif, serta memperkuat kepemimpinan adat. Mereka menyadari bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi tekanan eksternal.

-

Aksi Langsung dan Perlawanan Tanpa Kekerasan: Ketika jalur hukum dan advokasi menemui jalan buntu, masyarakat adat seringkali melakukan aksi langsung seperti pendudukan kembali lahan, blokade akses perusahaan, atau demonstrasi damai. Mereka kadang menggunakan ritual adat sebagai bentuk perlawanan simbolis, menegaskan kembali klaim spiritual dan budaya mereka atas tanah.

-

Pemanfaatan Media dan Kampanye Publik: Di era digital, masyarakat adat juga semakin aktif menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi tentang perjuangan mereka, menggalang dukungan publik, dan menekan perusahaan atau pemerintah.

Namun, perjuangan ini tidak datang tanpa risiko. Para pembela tanah adat seringkali menghadapi intimidasi, kriminalisasi dengan tuduhan "penyerobotan lahan" atau "perusakan", kekerasan fisik, dan bahkan pembunuhan. Banyak pemimpin adat dan aktivis yang dipenjara atau diasingkan, menciptakan iklim ketakutan yang berusaha membungkam suara perlawanan. Perempuan adat seringkali menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini, menghadapi risiko ganda sebagai pejuang dan sebagai perempuan dalam masyarakat patriarkal.

Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Penyelesaian konflik agraria dan pengakuan hak masyarakat adat bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Masyarakat adat, dengan pengetahuan tradisional mereka, adalah penjaga terbaik bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem vital. Hutan adat yang mereka kelola seringkali jauh lebih lestari dibandingkan dengan area yang dikelola perusahaan.

Pengakuan formal atas hak ulayat dan wilayah adat adalah langkah krusial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui hak asal usul dan hak tradisional desa adat, serta Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masih dalam proses pembahasan, adalah harapan baru. Namun, yang terpenting adalah implementasi yang sungguh-sungguh, partisipatif, dan adil. Pemerintah perlu:

- Mempercepat Pengakuan Wilayah Adat: Melalui proses pemetaan partisipatif dan penetapan peraturan daerah, wilayah adat harus diakui dan dilindungi secara hukum.

- Menegakkan Prinsip FPIC: Semua proyek pembangunan yang akan berdampak pada wilayah adat harus mendapatkan persetujuan bebas, didahului informasi lengkap, dan tanpa paksaan dari masyarakat adat.

- Mereview dan Mencabut Izin Bermasalah: Izin-izin konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah adat dan menimbulkan konflik harus dievaluasi ulang dan, jika perlu, dicabut.

- Membangun Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Adil: Dibutuhkan lembaga atau mekanisme yang independen dan berwenang untuk menangani sengketa agraria secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan, dengan mengakui hukum adat sebagai bagian dari solusi.

- Melindungi Pembela HAM Lingkungan: Jaminan keamanan dan perlindungan hukum harus diberikan kepada para aktivis dan pemimpin adat yang berjuang membela hak-hak mereka.

- Mendorong Restorasi Ekologi dan Sosial: Untuk wilayah yang telah rusak, perlu dilakukan upaya restorasi ekologi dan pemulihan hak-hak masyarakat adat yang telah dirugikan.

Menuju Keadilan Agraria dan Keberlanjutan

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat adalah cerminan dari kegagalan sistemik dalam menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial serta lingkungan. Perjuangan masyarakat adat bukan sekadar mempertahankan tanah mereka, melainkan mempertahankan cara hidup, budaya, dan keberlanjutan bumi untuk generasi mendatang. Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga kearifan lokal dan ekosistem dari eksploitasi yang tak terkendali.

Masa depan yang adil dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika hak-hak masyarakat adat dihormati sepenuhnya. Ini memerlukan perubahan paradigma, dari pembangunan yang berorientasi profit semata menjadi pembangunan yang berpusat pada manusia, menghargai keberagaman, dan menjaga harmoni dengan alam. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah pusaka mereka, kita tidak hanya menjamin kelangsungan hidup sebuah komunitas, tetapi juga menjaga warisan budaya dan ekologis yang tak ternilai bagi seluruh umat manusia.