Menavigasi Krisis: Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi dan Mengimplementasikan Vaksinasi Massal

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah menjadi krisis kesehatan global paling signifikan dalam satu abad terakhir. Dampaknya melampaui sektor kesehatan, merambah ke sendi-sendi ekonomi, sosial, dan politik di setiap negara. Menghadapi ancaman yang tak terduga ini, pemerintah di seluruh dunia dipaksa untuk merumuskan dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan yang cepat, adaptif, dan komprehensif. Di Indonesia, respons pemerintah terhadap pandemi dicirikan oleh dua pilar utama: upaya mitigasi awal melalui protokol kesehatan dan pembatasan sosial, serta inisiatif vaksinasi massal yang ambisius sebagai strategi keluar dari krisis. Artikel ini akan mengulas secara mendalam kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dan vaksinasi massal, menyoroti kompleksitas, tantangan, keberhasilan, serta pembelajaran yang dapat dipetik.

Fase Awal Penanganan: Mitigasi Non-Farmakologis dan Pembatasan Mobilitas

Ketika kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020, respons awal pemerintah berfokus pada upaya mitigasi dan penekanan laju penularan. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman awal tentang virus, yang sebagian besar ditularkan melalui droplet dan kontak fisik.

-

Penerapan Protokol Kesehatan (3M/5M): Salah satu kebijakan fundamental adalah kampanye masif untuk menerapkan protokol kesehatan. Gerakan "3M" (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) kemudian diperluas menjadi "5M" dengan penambahan Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas. Kebijakan ini didukung dengan regulasi wajib masker di tempat umum, penyediaan fasilitas cuci tangan, dan penegakan jarak fisik di berbagai sektor. Tujuannya adalah untuk menekan laju penularan di tingkat individu dan komunitas.

-

Strategi 3T (Testing, Tracing, Treatment): Pemerintah berupaya memperkuat kapasitas pengujian (testing) untuk mendeteksi kasus secara dini, pelacakan kontak (tracing) untuk mengidentifikasi orang-orang yang berisiko, dan penanganan kasus (treatment) bagi pasien positif. Peningkatan kapasitas laboratorium, pelatihan tenaga kesehatan, serta pengembangan aplikasi digital (seperti PeduliLindungi) untuk tracing menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Tantangan terbesar dalam implementasi 3T adalah skala geografis Indonesia dan keterbatasan sumber daya di awal pandemi.

-

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM): Untuk membatasi mobilitas penduduk dan interaksi sosial yang menjadi pemicu penularan, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Dimulai dengan PSBB yang bersifat parsial, kebijakan ini berevolusi menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang lebih adaptif, dengan tingkatan level berdasarkan kondisi epidemiologi di wilayah tertentu. Dari PPKM Mikro hingga PPKM Darurat/Level 4, kebijakan ini mengatur operasional perkantoran, sektor esensial, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, hingga mobilitas antarwilayah. Kebijakan ini, meskipun efektif dalam menekan penularan, menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, sehingga memerlukan paket bantuan sosial dan stimulus ekonomi sebagai penyeimbang.

-

Penguatan Sistem Kesehatan: Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan, menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, menambah tempat tidur isolasi dan ICU, serta merekrut relawan. Kebijakan ini krusial untuk mencegah kolapsnya sistem kesehatan di tengah lonjakan kasus.

Transformasi Kebijakan: Era Vaksinasi Massal

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan vaksin, fokus kebijakan pemerintah bergeser dari mitigasi semata menjadi upaya untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) melalui vaksinasi massal. Vaksin dianggap sebagai game-changer yang dapat mengakhiri pandemi.

-

Pengadaan Vaksin: Tantangan dan Strategi Diplomatik: Kebijakan pengadaan vaksin adalah salah satu upaya terbesar pemerintah. Di tengah persaingan global yang ketat, Indonesia menerapkan strategi diversifikasi sumber, menjalin kerja sama bilateral dengan produsen vaksin (Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna) dan multilateral melalui fasilitas COVAX. Diplomasi vaksin menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan. Pemerintah juga berinvestasi dalam pengembangan vaksin Merah Putih sebagai upaya kemandirian di masa depan.

-

Strategi Distribusi dan Prioritisasi: Dengan jutaan dosis vaksin yang tiba, tantangan berikutnya adalah distribusi yang merata dan efisien. Pemerintah merumuskan prioritas penerima vaksin:

- Tahap 1: Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berada di garis depan penanganan pandemi.

- Tahap 2: Lansia dan Petugas Pelayanan Publik yang memiliki risiko tinggi terpapar dan menularkan virus.

- Tahap 3: Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

- Tahap 4: Masyarakat umum lainnya.

Kebijakan ini didukung oleh logistik yang kompleks, termasuk rantai dingin yang memadai, mobilisasi TNI/Polri, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat untuk menjangkau pelosok negeri.

-

Kampanye Komunikasi dan Edukasi Publik: Kebijakan vaksinasi tidak hanya tentang ketersediaan, tetapi juga penerimaan di masyarakat. Pemerintah gencar melakukan kampanye komunikasi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat vaksin, melawan hoaks dan misinformasi, serta membangun kepercayaan. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan media massa menjadi kunci dalam upaya ini. Kebijakan "vaksinasi gotong royong" juga diperkenalkan untuk melibatkan sektor swasta dalam mempercepat cakupan vaksinasi.

-

Kebijakan Pendukung Vaksinasi: Untuk mendorong partisipasi, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan pendukung, seperti penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mengakses fasilitas publik (mal, transportasi umum, tempat kerja) melalui aplikasi PeduliLindungi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat yang telah divaksin, sekaligus memberikan insentif bagi mereka yang belum divaksin untuk segera melakukannya.

Dampak, Tantangan, dan Pembelajaran

Implementasi kebijakan-kebijakan ini, baik mitigasi awal maupun vaksinasi massal, menunjukkan dampak yang signifikan:

- Penurunan Kasus dan Beban Sistem Kesehatan: Setelah puncak gelombang Delta pada pertengahan 2021, laju penularan dan kasus parah serta kematian berhasil ditekan secara drastis, mengurangi beban rumah sakit. Hal ini tidak lepas dari peningkatan cakupan vaksinasi yang signifikan.

- Pemulihan Ekonomi dan Mobilitas: Dengan terkendalinya pandemi, pemerintah secara bertahap melonggarkan pembatasan sosial, memungkinkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat kembali bergerak, meski dengan protokol kesehatan yang tetap ketat.

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pandemi telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, kesehatan, dan peran kolektif dalam menghadapi krisis.

Namun, implementasi kebijakan ini juga tidak lepas dari tantangan:

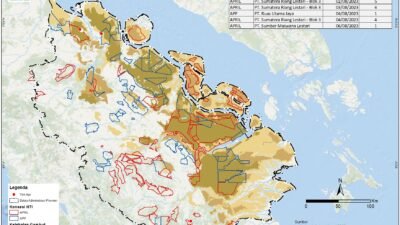

- Pemerataan Vaksinasi: Meskipun cakupan sudah tinggi di tingkat nasional, disparitas antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.

- Varian Baru: Munculnya varian baru virus (Omicron, dll.) terus menguji adaptabilitas kebijakan dan efektivitas vaksin, menuntut respons yang cepat dan penyesuaian strategi.

- Hesitansi Vaksin: Meskipun menurun, masih ada kelompok masyarakat yang ragu atau menolak divaksin karena berbagai alasan, memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih personal dan persuasif.

- Kesiapan Sistem Kesehatan Jangka Panjang: Pandemi menyingkap kelemahan sistem kesehatan, menyoroti kebutuhan akan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapasitas respons krisis.

Dari pengalaman ini, beberapa pembelajaran penting dapat dipetik:

- Pentingnya Data dan Sains: Kebijakan yang efektif harus didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang akurat.

- Adaptabilitas dan Fleksibilitas: Pandemi yang dinamis menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dan tidak ragu mengubah kebijakan jika diperlukan.

- Kolaborasi Multi-Sektoral: Penanganan pandemi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, swasta, dan akademisi.

- Komunikasi Krisis yang Efektif: Transparansi, konsistensi, dan empati dalam komunikasi publik sangat krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat.

- Investasi pada Kesiapan Kesehatan: Pandemi menjadi pengingat pahit akan pentingnya investasi jangka panjang pada sistem kesehatan yang tangguh dan siap menghadapi krisis di masa depan.

Menuju Endemi dan Masa Depan Kesehatan

Seiring dengan terkendalinya situasi, pemerintah Indonesia telah memulai transisi menuju fase endemi, di mana COVID-19 akan diperlakukan sebagai penyakit menular lainnya yang dapat dikelola. Kebijakan ke depan akan berfokus pada penguatan fasilitas kesehatan primer, surveilans penyakit menular, pendidikan kesehatan masyarakat berkelanjutan, dan kesiapan untuk menghadapi potensi pandemi di masa mendatang.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dan vaksinasi massal adalah sebuah tapestry kompleks dari keputusan strategis, adaptasi cepat, dan implementasi masif. Dari PSBB hingga PPKM, dari pengadaan vaksin hingga program vaksinasi massal, setiap langkah diambil dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan memulihkan kehidupan. Meskipun diwarnai berbagai tantangan, upaya kolektif ini telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mengendalikan pandemi di Indonesia. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat, kolaborasi multi-sektoral, dan komitmen terhadap kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama ketahanan bangsa dalam menghadapi krisis global di masa depan.