Mengurai Benang Kusut: Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Isu Lingkungan di Era Urbanisasi

Pendahuluan

Pesatnya laju urbanisasi telah menjadi salah satu fenomena paling dominan di abad ke-21. Kota-kota tumbuh menjulang, menarik jutaan penduduk dari pedesaan dengan janji peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik gemerlap gedung pencakar langit dan hiruk pikuk aktivitas, tersimpan tantangan lingkungan yang kian mendesak: pengelolaan sampah perkotaan. Tumpukan sampah yang menggunung bukan hanya sekadar masalah kebersihan visual, melainkan cerminan kompleksitas isu-isu lingkungan yang saling terkait, mulai dari pencemaran tanah dan air, emisi gas rumah kaca, hingga ancaman kesehatan masyarakat. Artikel ini akan menyelami lebih dalam akar masalah, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai strategi dan solusi inovatif untuk mengurai benang kusut pengelolaan sampah di perkotaan, menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Akar Masalah: Mengapa Sampah Perkotaan Begitu Kompleks?

Kompleksitas masalah sampah perkotaan berakar dari beberapa faktor fundamental yang saling berkelindan:

-

Ledakan Populasi dan Gaya Hidup Konsumtif: Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan secara langsung berkorelasi dengan volume sampah yang dihasilkan. Ditambah lagi, perubahan gaya hidup modern yang serba cepat, mengutamakan kemasan sekali pakai, dan tren konsumsi yang terus-menerus mendorong produksi sampah yang masif. Barang-barang cepat rusak, mode yang berganti, dan kemasan yang berlebihan menjadi kontributor utama.

-

Heterogenitas Jenis Sampah: Sampah perkotaan bukanlah entitas tunggal. Ia merupakan campuran yang sangat heterogen, terdiri dari sampah organik (sisa makanan, daun), anorganik (plastik, kertas, logam, kaca), bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga (baterai, lampu bekas, obat-obatan kadaluarsa), limbah elektronik (e-waste), hingga sampah tekstil. Keragaman ini menyulitkan proses penanganan dan pengolahannya.

-

Infrastruktur Pengelolaan yang Tidak Memadai: Banyak kota, terutama di negara berkembang, memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang tertinggal jauh dari laju produksi sampah. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seringkali beroperasi melebihi kapasitasnya (overcapacity), minim sanitasi, dan menerapkan sistem open dumping yang sangat merusak lingkungan. Fasilitas pengolahan lanjutan seperti daur ulang, kompos, atau insinerator yang ramah lingkungan masih terbatas.

-

Regulasi dan Penegakan Hukum yang Lemah: Meskipun banyak negara memiliki regulasi terkait pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan seringkali lemah. Kurangnya pengawasan, sanksi yang tidak tegas, dan minimnya insentif bagi praktik pengelolaan yang baik menjadikan regulasi sekadar macan kertas.

-

Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Kebiasaan mencampur semua jenis sampah menyulitkan proses daur ulang dan meningkatkan biaya operasional pengelolaan. Pola pikir "buang saja, nanti ada yang mengurus" masih dominan.

-

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Pengelolaan sampah membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, yang menghambat modernisasi sistem pengelolaan sampah mereka.

Dampak Lingkungan dan Sosial dari Sampah Perkotaan

Kegagalan dalam mengelola sampah perkotaan secara memadai akan memicu serangkaian dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat:

-

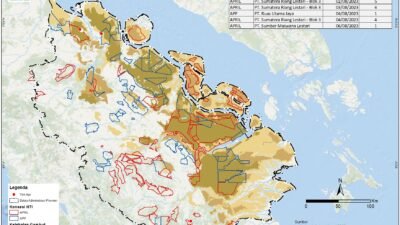

Pencemaran Tanah dan Air: TPA yang tidak saniter melepaskan cairan lindi (leachate) yang mengandung zat-zat berbahaya dan beracun. Lindi ini dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah, serta mengalir ke sungai, danau, atau laut, merusak ekosistem akuatik dan membahayakan sumber air bersih untuk konsumsi manusia. Sampah plastik yang tidak terurai di tanah juga dapat mengurangi kesuburan tanah.

-

Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca: Pembakaran sampah terbuka (open burning), yang sering dilakukan untuk mengurangi volume sampah, menghasilkan asap beracun yang mengandung dioksin, furan, partikulat halus (PM2.5), dan berbagai polutan udara lainnya. Gas-gas ini berbahaya bagi sistem pernapasan manusia dan dapat memicu penyakit serius. Selain itu, dekomposisi sampah organik di TPA secara anaerobik menghasilkan gas metana (CH4), sebuah gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam memerangkap panas atmosfer, berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim.

-

Ancaman Kesehatan Masyarakat: Tumpukan sampah menjadi sarang bagi berbagai vektor penyakit seperti tikus, lalat, dan nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit menular seperti demam berdarah, diare, kolera, dan tifus. Paparan langsung terhadap sampah juga dapat menyebabkan infeksi kulit, gangguan pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya bagi pemulung dan penduduk yang tinggal di sekitar TPA.

-

Kerusakan Estetika dan Kualitas Hidup: Sampah yang berserakan di jalanan, saluran air, dan ruang publik menciptakan pemandangan yang kumuh, bau tidak sedap, dan menurunkan kualitas hidup penghuni kota. Hal ini juga dapat merusak citra kota dan berdampak negatif pada sektor pariwisata.

-

Banjir dan Kerusakan Infrastruktur: Sampah yang menyumbat saluran drainase dan sungai menjadi penyebab utama banjir di perkotaan, terutama saat musim hujan. Hal ini tidak hanya merusak properti dan infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.

-

Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati: Sampah, terutama mikroplastik, telah mencemari lautan dan daratan, membahayakan kehidupan satwa liar yang seringkali mengira sampah sebagai makanan atau terjerat di dalamnya.

Strategi dan Solusi Pengelolaan Sampah Terpadu: Menuju Kota Berkelanjutan

Mengatasi kompleksitas masalah sampah perkotaan membutuhkan pendekatan holistik, terpadu, dan kolaboratif dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa strategi dan solusi kunci:

-

Penerapan Hierarki Pengelolaan Sampah (3R: Reduce, Reuse, Recycle) sebagai Prioritas Utama:

- Reduce (Kurangi): Ini adalah pilar terpenting. Mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang yang tidak perlu, memilih produk dengan kemasan minimal atau tanpa kemasan, serta menghindari barang sekali pakai. Pemerintah dapat mendukung dengan kebijakan pajak bagi produk dengan kemasan berlebihan atau insentif bagi produsen yang menerapkan praktik pengurangan sampah.

- Reuse (Gunakan Kembali): Menganjurkan penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai, seperti botol minum isi ulang, tas belanja kain, atau barang bekas yang dapat diubah fungsi. Mengembangkan platform untuk tukar-menukar atau donasi barang bekas.

- Recycle (Daur Ulang): Membangun sistem daur ulang yang efektif dimulai dari pemilahan sampah di sumbernya (rumah tangga, kantor, sekolah). Pemerintah perlu menyediakan fasilitas tempat pengumpulan sampah terpilah (TPS3R), bank sampah, dan mendukung industri daur ulang dengan kebijakan dan insentif.

-

Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi Pengelolaan Sampah:

- TPA Berteknologi Saniter: Mengubah TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill yang dilengkapi dengan sistem pengumpul lindi, pengumpul gas metana, dan lapisan pelindung untuk mencegah pencemaran.

- Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu: Membangun fasilitas pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas. Untuk sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang, teknologi waste-to-energy (WtE) seperti insinerator dengan standar emisi yang ketat, gasifikasi, atau pirolisis dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan energi, meskipun perlu dipertimbangkan dampak lingkungannya secara cermat.

- Sistem Pengumpulan dan Transportasi yang Efisien: Mengoptimalkan rute pengumpulan, menggunakan kendaraan yang efisien bahan bakar, dan menerapkan sistem drop-off atau pick-up yang teratur.

-

Peran Pemerintah yang Proaktif dan Tegas:

- Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Membuat peraturan yang jelas tentang pemilahan sampah, larangan pembakaran sampah, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Memberikan insentif bagi produsen yang menerapkan extended producer responsibility (EPR), di mana produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produknya, termasuk pasca-konsumsi.

- Alokasi Anggaran yang Memadai: Mengalokasikan dana yang cukup untuk investasi infrastruktur, operasional, dan program edukasi pengelolaan sampah.

- Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan: Melakukan kampanye kesadaran publik secara masif dan berkelanjutan tentang pentingnya pemilahan sampah, dampak lingkungan, dan cara hidup minim sampah. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah.

- Kemitraan Multi-Pihak: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta (melalui investasi dan inovasi teknologi), akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

-

Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat:

- Pemilahan Sampah dari Sumber: Ini adalah kunci keberhasilan seluruh sistem. Masyarakat harus didorong dan difasilitasi untuk memilah sampah organik dan anorganik di rumah tangga masing-masing.

- Dukungan terhadap Bank Sampah dan Komunitas Daur Ulang: Mengembangkan dan memperkuat keberadaan bank sampah sebagai pusat pengumpulan sampah terpilah yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Mendukung inisiatif komunitas lokal dalam pengelolaan sampah.

- Perubahan Perilaku Konsumsi: Mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab, sadar akan jejak lingkungan produk yang mereka beli.

-

Penerapan Konsep Ekonomi Sirkular:

- Melampaui konsep linear "ambil-buat-buang", ekonomi sirkular berfokus pada perancangan produk agar tahan lama, dapat diperbaiki, digunakan kembali, dan didaur ulang. Ini berarti meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Pemerintah dapat mendukung transisi ini melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal.

Tantangan Implementasi

Meskipun solusi-solusi ini menjanjikan, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Tantangan tersebut meliputi pendanaan yang besar, resistensi terhadap perubahan perilaku, koordinasi antarlembaga yang kompleks, hingga pemilihan teknologi yang tepat sesuai dengan konteks lokal. Namun, dengan komitmen politik yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, tantangan ini dapat diatasi.

Kesimpulan

Masalah sampah perkotaan adalah cerminan dari kompleksitas isu lingkungan di era urbanisasi. Ia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dampaknya meluas dari pencemaran lingkungan hingga ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan perubahan iklim. Namun, benang kusut ini bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Dengan pendekatan yang holistik, terpadu, dan berkelanjutan, melalui penguatan hierarki 3R, peningkatan infrastruktur dan teknologi, peran aktif pemerintah, serta partisipasi penuh dari masyarakat dan sektor swasta, kota-kota dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Pengelolaan sampah yang efektif bukan hanya tentang membersihkan kota, tetapi tentang membangun fondasi bagi masa depan perkotaan yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiring. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan setiap tindakan kecil, dimulai dari rumah kita sendiri, memiliki dampak besar bagi planet ini.