Konflik Agraria dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Pedesaan: Menuju Keadilan dan Keberlanjutan

Pendahuluan

Tanah adalah fondasi kehidupan di pedesaan. Ia bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga sumber mata pencarian, identitas budaya, dan penopang keberlanjutan ekologi. Namun, di balik peran vitalnya, tanah juga seringkali menjadi pemicu utama konflik yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan di berbagai wilayah. Konflik agraria, atau persengketaan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, merupakan fenomena kompleks yang mengakar dalam sejarah, kebijakan, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam akar masalah konflik agraria, dampaknya terhadap masyarakat, serta berbagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah di pedesaan yang relevan, baik melalui jalur formal maupun non-formal, demi mencapai keadilan dan keberlanjutan.

Akar Masalah Konflik Agraria di Pedesaan

Konflik agraria bukanlah peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkelindan. Memahami akar masalah ini krusial untuk merumuskan solusi yang efektif:

-

Warisan Sejarah dan Kebijakan yang Tidak Adil:

Era kolonialisme meninggalkan sistem penguasaan tanah yang dualistik dan eksploitatif, di mana hak-hak masyarakat adat dan petani seringkali diabaikan demi kepentingan pengusaha dan negara. Pasca-kemerdekaan, kebijakan agraria di Indonesia seringkali masih bias pada kepentingan investasi skala besar (perkebunan, pertambangan, kehutanan, infrastruktur) tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, namun implementasinya kerap terhambat oleh peraturan pelaksana yang tumpang tindih dan bias kepentingan. -

Ketidakpastian Hukum dan Tumpang Tindih Regulasi:

Salah satu penyebab utama konflik adalah ketidakjelasan status hukum atas tanah. Banyak tanah di pedesaan yang belum terdaftar secara resmi, sehingga kepemilikannya hanya berdasarkan penguasaan fisik atau bukti adat yang seringkali tidak diakui oleh negara. Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan dan regulasi antara berbagai sektor (pertanahan, kehutanan, pertambangan, tata ruang) yang menyebabkan klaim ganda atas satu bidang tanah. Misalnya, lahan yang diklaim masyarakat adat sebagai wilayah ulayat bisa saja telah diberikan izin konsesi kepada perusahaan oleh kementerian lain. -

Kesenjangan Informasi dan Akses Terhadap Hukum:

Masyarakat pedesaan, terutama yang marginal, seringkali minim informasi mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur pendaftaran, atau jalur penyelesaian sengketa. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, biaya yang mahal, dan birokrasi yang rumit membuat mereka rentan terhadap praktik penguasaan tanah secara ilegal atau manipulasi oleh pihak yang lebih kuat. -

Tekanan Populasi dan Keterbatasan Lahan:

Pertumbuhan populasi di pedesaan meningkatkan permintaan akan lahan untuk tempat tinggal, pertanian, dan usaha. Keterbatasan lahan yang produktif seringkali memicu persaingan dan sengketa, terutama di daerah yang subur atau memiliki potensi ekonomi tinggi. -

Investasi Skala Besar dan Pembangunan Infrastruktur:

Proyek-proyek pembangunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, waduk, jalan tol, dan kawasan industri kerap membutuhkan akuisisi lahan dalam jumlah besar. Proses pembebasan lahan yang tidak transparan, tidak adil, atau tanpa partisipasi masyarakat yang memadai seringkali memicu perlawanan dan konflik berkepanjangan. Isu ganti rugi yang tidak layak, pemindahan paksa, dan hilangnya mata pencarian menjadi pemicu utama. -

Disparitas Kekuatan dan Korupsi:

Dalam banyak kasus, konflik agraria melibatkan pihak-pihak dengan kekuatan yang tidak seimbang: masyarakat lokal di satu sisi, dan korporasi besar atau aparatur negara di sisi lain. Disparitas ini diperparah oleh praktik korupsi dan kolusi yang memungkinkan pemangku kepentingan kuat untuk mengakuisisi tanah secara tidak sah, mengabaikan hak-hak masyarakat, atau memanipulasi proses hukum.

Dampak Konflik Agraria

Konflik agraria memiliki dampak multidimensional yang merugikan:

- Dampak Sosial: Terpecahnya kohesi sosial, meningkatnya kemiskinan akibat kehilangan mata pencarian, migrasi paksa, bahkan kekerasan fisik dan hilangnya nyawa. Anak-anak putus sekolah, kesehatan menurun, dan trauma psikologis yang mendalam seringkali menjadi konsekuensi.

- Dampak Ekonomi: Produktivitas lahan menurun karena ketidakpastian penguasaan, investasi terhambat, dan pembangunan ekonomi lokal terganggu. Masyarakat kehilangan aset produktifnya, sehingga jatuh ke dalam kemiskinan struktural.

- Dampak Lingkungan: Pengabaian hak-hak masyarakat adat yang merupakan penjaga ekosistem seringkali berujung pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan oleh korporasi.

- Dampak Hukum dan Politik: Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan sistem hukum, serta potensi instabilitas politik di tingkat lokal maupun nasional.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Pedesaan

Penyelesaian sengketa tanah di pedesaan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai mekanisme, dan berorientasi pada keadilan substantif.

A. Jalur Non-Yudisial (Alternatif Penyelesaian Sengketa – APS)

Mekanisme ini seringkali lebih disukai karena biayanya lebih murah, prosesnya lebih cepat, dan berpotensi menjaga hubungan baik antarpihak yang bersengketa.

-

Musyawarah dan Adat:

Di banyak komunitas pedesaan, terutama masyarakat adat, musyawarah atau pertemuan adat adalah cara utama menyelesaikan perselisihan. Pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang dihormati berperan sebagai mediator atau penengah. Keputusan yang dicapai melalui musyawarah biasanya mengikat secara moral dan dihormati oleh komunitas. Kelebihan mekanisme ini adalah kemampuannya mengakomodasi nilai-nilai lokal, kearifan tradisional, dan menjaga keharmonisan sosial. Namun, tantangannya adalah pengakuan formal oleh negara dan potensi asimetri kekuatan jika salah satu pihak adalah entitas besar seperti korporasi. -

Mediasi:

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak membuat keputusan, tetapi memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan membantu merumuskan solusi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam memfasilitasi mediasi sengketa pertanahan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sering berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam konflik agraria yang melibatkan pelanggaran HAM. -

Negosiasi:

Negosiasi adalah proses langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan adanya informasi yang setara. -

Fasilitasi oleh Pemerintah atau Pihak Independen:

Pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, atau bahkan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, menyediakan forum dialog, dan membantu menyusun kerangka penyelesaian.

B. Jalur Yudisial (Pengadilan)

Ketika jalur non-yudisial tidak berhasil atau salah satu pihak bersikeras menempuh jalur hukum, pengadilan menjadi pilihan terakhir.

-

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):

Jika sengketa berkaitan dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintah (misalnya, penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dianggap cacat hukum, atau izin konsesi yang melanggar hak masyarakat), maka gugatan dapat diajukan ke PTUN. -

Pengadilan Negeri (Perdata):

Sengketa perdata terkait kepemilikan, batas tanah, ganti rugi, atau wanprestasi kontrak dapat diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Meskipun pengadilan menawarkan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat, jalur ini seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan kompleks. Selain itu, putusan pengadilan tidak selalu menyelesaikan akar masalah konflik secara menyeluruh, dan kadang-kadang bisa memperdalam perpecahan di masyarakat.

C. Reformasi Agraria Komprehensif sebagai Mekanisme Pencegahan dan Penyelesaian Struktural

Selain penyelesaian sengketa kasus per kasus, upaya fundamental untuk mencegah dan menyelesaikan konflik agraria secara struktural adalah melalui pelaksanaan Reformasi Agraria (RA) yang komprehensif.

-

Redistribusi Tanah (Land Reform):

Pendistribusian kembali tanah-tanah yang dikuasai secara berlebihan atau tidak sah kepada petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat yang tidak memiliki tanah. Ini adalah upaya untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah. -

Legalisasi Aset:

Percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah-tanah milik masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum. Program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. -

Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat:

Pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka melalui penetapan wilayah adat. Ini akan mencegah klaim tumpang tindih oleh pihak lain dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. -

Penyelesaian Konflik Prioritas (PKP):

Pemerintah, melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), menargetkan penyelesaian konflik-konflik agraria yang sudah berlangsung lama dan memiliki dampak besar. Pendekatan ini berupaya menyelesaikan konflik secara terpadu melalui berbagai kementerian/lembaga. -

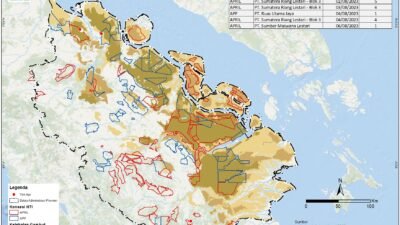

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy):

Inisiatif ini bertujuan untuk menyusun satu peta dasar yang akurat dan terintegrasi dari seluruh wilayah Indonesia, yang akan mengurangi tumpang tindih klaim dan konflik batas.

Tantangan dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Meskipun berbagai mekanisme tersedia, penyelesaian konflik agraria menghadapi tantangan serius:

- Asimetri Kekuatan: Dominasi korporasi atau elite politik dalam proses negosiasi atau litigasi seringkali merugikan masyarakat kecil.

- Lemahnya Penegakan Hukum: Putusan pengadilan atau kesepakatan mediasi seringkali sulit dieksekusi jika tidak ada komitmen politik dan dukungan dari aparat penegak hukum.

- Kurangnya Political Will: Keberhasilan reformasi agraria dan penyelesaian konflik sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah.

- Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data yang akurat mengenai penguasaan tanah, peta partisipatif, dan sejarah konflik seringkali menghambat proses penyelesaian.

- Korupsi dan Mafia Tanah: Praktik mafia tanah dan korupsi di birokrasi pertanahan memperkeruh situasi dan mempersulit upaya penyelesaian yang adil.

Rekomendasi dan Prospek Masa Depan

Untuk mencapai keadilan agraria dan menciptakan stabilitas di pedesaan, beberapa rekomendasi kunci perlu dipertimbangkan:

- Percepatan Reforma Agraria: Implementasi reforma agraria secara konsisten, inklusif, dan partisipatif adalah kunci untuk mengatasi akar masalah konflik.

- Penguatan Mekanisme APS: Mendorong penggunaan mediasi, fasilitasi, dan musyawarah adat sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa, dengan dukungan negara untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan hasil.

- Peninjauan dan Harmonisasi Regulasi: Meninjau ulang dan menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, kehutanan, dan pertambangan untuk menghilangkan tumpang tindih dan menciptakan kepastian hukum.

- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat: Melatih aparat penegak hukum, mediator, dan pejabat pemerintah daerah mengenai hak-hak agraria dan pendekatan penyelesaian konflik yang berpihak pada keadilan. Memberikan pendidikan hukum dan advokasi kepada masyarakat pedesaan.

- Partisipasi Bermakna: Memastikan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat yang terkena dampak dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa dan perumusan kebijakan agraria.

- Penegakan Hukum yang Tegas: Memberantas praktik mafia tanah dan korupsi, serta menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak agraria.

- Sinergi Antar-Lembaga: Membangun koordinasi yang kuat antara kementerian/lembaga terkait (ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Komnas HAM, dll.) serta pemerintah daerah.

Kesimpulan

Konflik agraria di pedesaan adalah cerminan dari ketidakadilan struktural dan kelemahan tata kelola pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah bukan hanya tentang memadamkan api perselisihan, melainkan juga tentang membangun kembali keadilan, memastikan kepastian hukum, dan menciptakan fondasi bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan komitmen politik yang kuat, reformasi agraria yang konsisten, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, harapan untuk mencapai harmoni agraria di pedesaan Indonesia dapat terwujud. Hanya dengan keadilan agraria, tanah dapat kembali menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan lagi pemicu konflik yang tak berkesudahan.